研究・社会貢献

経済経営研究所

MENU

帝塚山大学経済経営研究所は、「経済社会に関する研究を推進、学術文化の発展に寄与することを目的」に1992年に設立され、当時の経済学部と経営学部を母体に運営されていました。現在は経済経営学部が引き継ぎ、教員や共同研究員の研究補助や研究会・学術講演会の開催、委託研究の受け入れなど、多彩な活動を行っています。

経済学・経営学・学術の三分野でのワークショップは、本学教員ばかりでなく、学外の研究者や実務家にも門戸が開かれており、多くの研究報告の発表の場となっています。また、それらの研究成果はディスカッションペーパーとして、本学ホームページで広く公開されています。今まで実施されたワークショップやディスカッションペーパーは、ホームページで公開しておりますので、関心のある方は閲覧してみてください。

また、海外からの講師を招いたシンポジウムや、関係学会との共催によるセミナーなども行っています。

今年度の研究会は、こちら。

【Pick UP】冬の研究フォーラムを開催しました

1月29日、経済経営研究所(所長:田中雅子教授)では、「令和6年度冬の研究フォーラム」を開催しました。今回は、甲南大学大学院社会科学研究科 教授 北居明先生と甲南大学大学院社会科学研究科の三田泰大氏にご講演をいただきました。

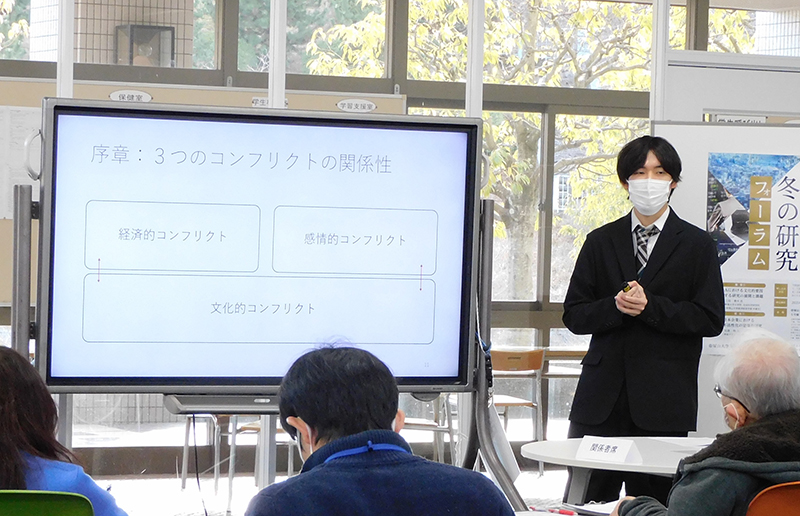

第一報告の三田泰大氏は本学経済経営学部の卒業生で、現在は甲南大学大学院社会科学研究科の修士課程に在籍されています。当日は「M&Aにおける文化的要因に関する研究の展開と課題」と題してご講演いただき、M&Aと組織文化を扱った先行研究のレビューをもとに、文化的コンフリクトを回避できるPMI(Post Merger Integration)と本研究領域における課題についてお話しいただきました。

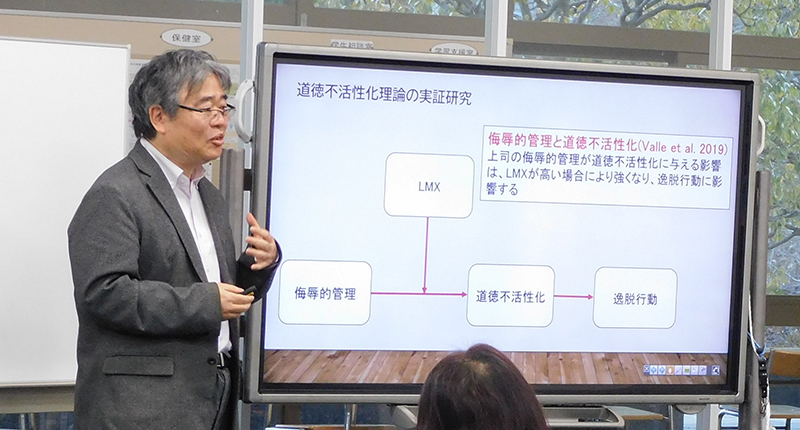

第二報告の北居明先生には、「日本企業における道徳不活性化の定量的研究」と題してご講演いただき、企業組織において道徳不活性化(道徳的制御機能を不活性化させる心理的メカニズム)が発生するメカニズムと予防策についてお話しいただきました。営業職の正社員を対象とした質問紙調査結果を用いた実証分析より、道徳的アイデンティティの内在化は道徳不活性化を抑制するが、道徳的アイデンティティの象徴化は道徳不活性化を促進することが指摘されました。

講演後の質疑応答では、いずれの講演においても活発な質疑応答がなされ、フォーラムは盛会に終わりました。

経済経営研究所では、今後も学内外の研究者による研究成果を発表していきたいと考えています。

【Pick UP】日本マネジメント学会関西部会と帝塚山大学経済経営研究所との共催で研究会を開催しました

経済経営研究所(所長:田中雅子教授)では、7月24日(水)に「令和6年度夏の研究フォーラム」を開催しました。

今回はNPO法人周和の小川寛子氏(博士)をお招きして、「社会課題としての『孤立(孤独)死』軽減へのアプローチ:事例をもとに早期発見のための見守り事業等の考察」というテーマでご講演をいただきました。

小川氏は、大阪府監察医事務所での解剖助手としての経験、および市民活動団体のリーダーとして活躍された経験から、令和4年には孤立死をテーマとして京都産業大学において博士号も取得されています。当日は、博士号を取得した研究をもとに講演をされました。

大阪府での孤独死の件数が、2022年には6,000件台となり、それまでの(2003年から2019年)4,000件台から急増したというデータを紹介しながら、発見者には、どのような人がいるのか、またどのような対策が必要か、などを講演されました。孤独を好む生き方もありますが、自分が「残された遺体(孤立死)」とならないように、地域や社会で孤立死を防ぐための見守りの対策が必要であり、現在、いくつかの対策が検討されていることを紹介されました。

講演後の質疑応答では、なぜ孤立死は男性が多いのか、本人も周囲もお互いに無関心な現状に対策はあるのか、見守りのためのアプリや動物ロボットなどは有効か、などさまざまな質問が出て議論は白熱し、このテーマに対する関心の高さを示していました。