2021年5月17日(月)

帝塚山大学と心理学(2) 心理学教育の本格化へ―人文科学部人間文化学科誕生―

第2話:心理学教育の本格化へ―人文科学部人間文化学科誕生―

時代は昭和から平成(1980年代から90年代)へと移り、バブル期以降の社会はますます多様化していきました。また、平成4(1992)年を境に18歳人口の減少が始まり、各大学は高校生のニーズに応えられる研究・教育の提供を求められるようになりました。そのような流れの中で、教養学部は幅広い教養を備えた人材(ジェネラリスト)よりも、問題解決能力や専門性を備えた実践的人材(スペシャリスト)を養成する方向へと舵を切ることになります。

改革は平成3(1991)年ごろから始まり、まずは平成6(1994)年にカリキュラムの改変が行われました。これは、従来の4コース制を3コースに整理したものでした。ちなみに、そのうちの1つが「都市社会コース」で、これが後述の人間文化学科の母体となります。

その後も、単なるカリキュラム改変にとどまらず、専門的かつ高度な教育研究体制を確立することを目指し、ついに教養学部の改組(組織自体を改革・再編すること)に踏み切ることとなりました。そのためのワーキンググループも発足し、さまざまな案が検討されましたが、「浮上しては頓挫」という状況のようでした。それでも検討は続けられ、ようやく新学部の構想案がまとまりました。そして平成11(1999)年4月、教養学部は人文科学部へと改組転換されることとなりました。

人文科学部は、教養学部の理念と特色を生かしつつ、「日本文化学科」、「英語文化学科」、「人間文化学科」の3学科体制でスタートしました。このうちの人間文化学科が現在の心理学部の原型です。ちなみに、学部名を「人文科学部」としたのは、人間文化学科には心理学をはじめとする自然科学系の分野が含まれていたので敢えてそうしたとのことです。この「科学」へのこだわりは、今の心理学部(そして大学院心理科学研究科)にも引き継がれています。

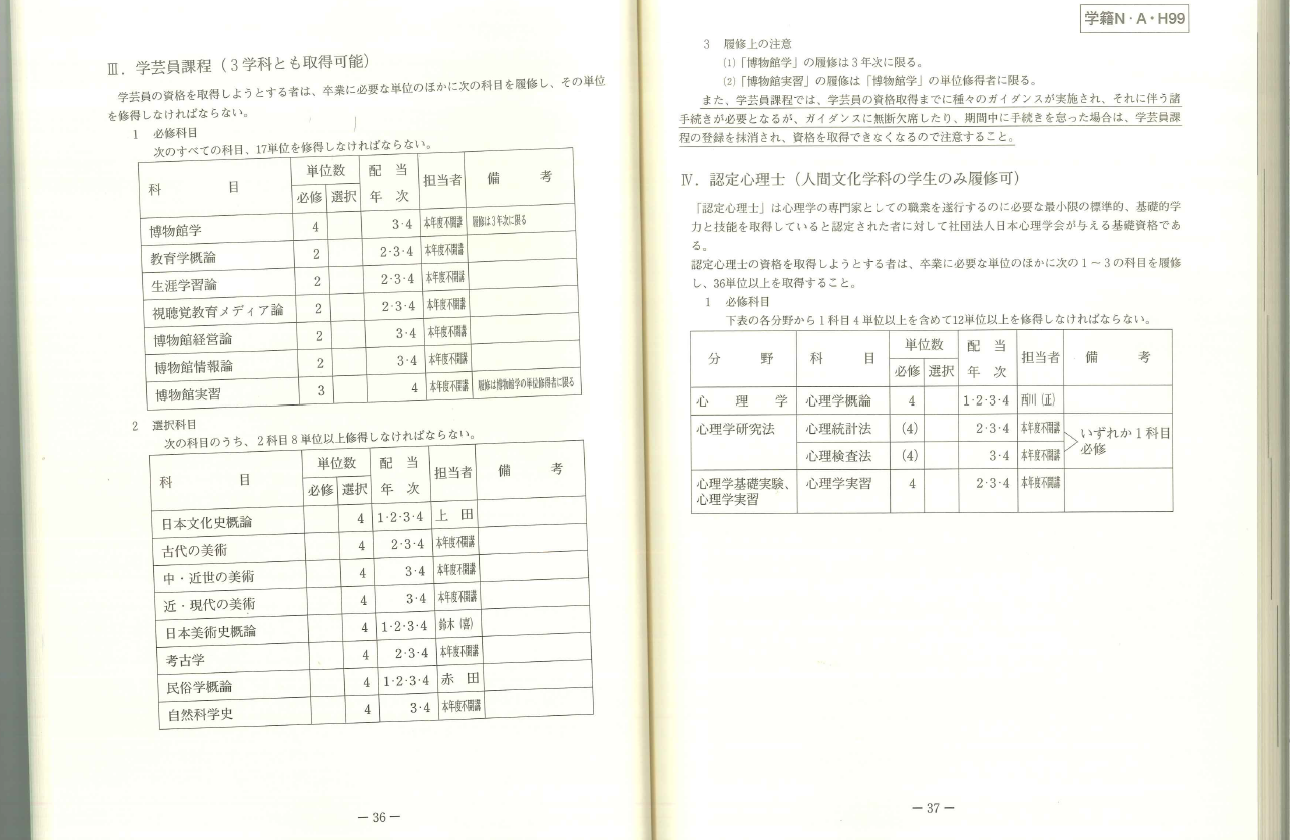

人間文化学科では、社団法人 日本心理学会(現 公益社団法人 日本心理学会)が「心理学の専門家として仕事をするために必要な、最小限の標準的基礎学力と技能を修得している(公益社団法人 日本心理学会 『認定心理士の資格を取りたい方』のWebページより引用)」人に対して認定する資格である「認定心理士」を取得することもでき、ついに本学において、心理学を本格的に学べる学科が誕生したのです。

当時の履修要項。認定心理士取得の説明も載っています。