現代生活学部居住空間デザイン学科

建築、インテリア、プロダクトにグラフィック。

創造力で人を幸せにする「デザイン」の世界へ

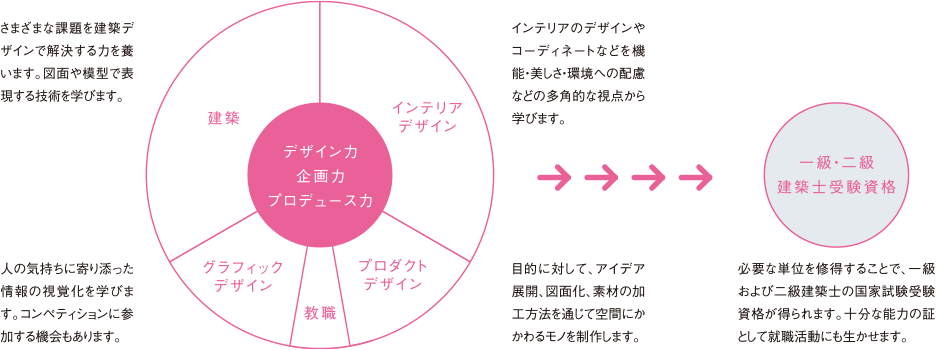

建築やインテリアなど、空間やモノをデザインする仕事に興味を持ったことはありませんか?居住空間デザイン学科では、建築士やインテリアデザイナーなど、空間デザイン分野のプロを養成しています。文系でも一級・二級建築士をめざせるカリキュラムが整えられているうえに、建築やインテリア、さらにはプロダクトやグラフィックといった多様なデザインも学べるため、幅広い業界で通用する創造力を伸ばせます。

News

-

2026年2月13日(金)

【学生制作作品】居住空間デザイン学科のPR動画を生成AIで制作しました

-

2026年2月13日(金)

【学生制作作品】居住空間デザイン学科のPR動画を生成AIで制作しました

-

2026年2月8日(日)

【居住空間デザイン学科】成長の証を発表 ! 卒業研究最終発表会

居住空間デザイン学科でこう学ぶ

デザインで

さまざまな社会課題を

解決できるプロになる

さまざまな社会課題を

解決できるプロになる

-

一級・二級建築士を

文系でもめざせる1年次から建築士試験に向けた指導を開始。文系出身者でも一級・二級建築士へと導くカリキュラムを準備しています。 -

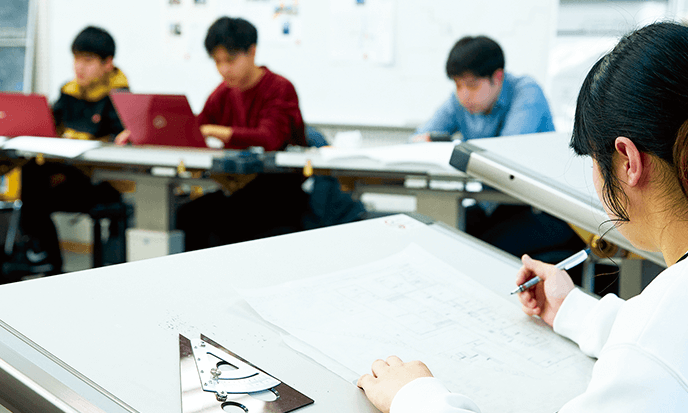

建築デザインの学びを支える

最新設備も充実約150台の製図台が整ったデザインラボや、最新CADソフトを導入したコンピュータ演習室など学修環境も充実。 -

多様な分野で生かせる

総合デザイン力を修得建築やインテリアを中心に、プロダクト、グラフィックなど多様な業界で活躍できる総合的なデザイン力を養います。 -

プロジェクトに挑戦し

課題解決力を磨く産官学・地域連携プロジェクトなどの課題解決型アクティブ・ラーニングで、提案力やコミュニケーション力を磨きます。

なにを学ぶ?

建築デザインの感性を

身につけながら、

建築士になるための資格を取得

身につけながら、

建築士になるための資格を取得

建築・インテリアデザインがぐっと面白くなる学び

-

インテリア・

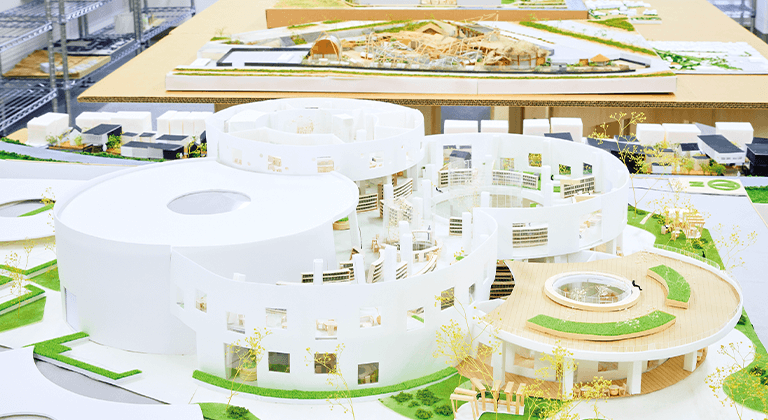

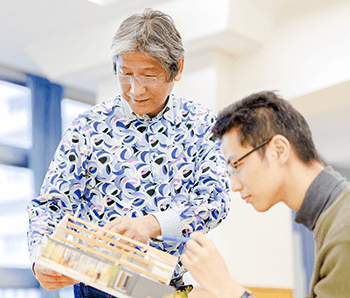

建築デザイン実習ターゲットに合わせた検証・分析で発想力・デザイン力を養う 例えば高齢者をターゲットに設定し、総合的な視点から立地や敷地の形状、動線や快適性などの条件を検証・分析。利便性や地域の特性、芸術表現などを考慮した設計課題に取り組むことで、居住者が安心・快適に暮らすことができる住環境を図面や模型で表現する計画力と技術力、そして、発想力とデザイン力を身につけます。

例えば高齢者をターゲットに設定し、総合的な視点から立地や敷地の形状、動線や快適性などの条件を検証・分析。利便性や地域の特性、芸術表現などを考慮した設計課題に取り組むことで、居住者が安心・快適に暮らすことができる住環境を図面や模型で表現する計画力と技術力、そして、発想力とデザイン力を身につけます。 -

3Dデザイン実習

デジタルファブリケーション機器によるものづくりの一貫した流れを学ぶ 近年の建築、インテリア、プロダクトなどのデザインにおいては、コンピュータやデジタルファブリケーション機器を用いたものづくりが急速に普及しつつあります。2次元から3次元へのアプローチを考えてプランを立て、モデリングからレンダリングまで行いながら、3Dプリンターで出力するまでの一貫した流れを学びます。

近年の建築、インテリア、プロダクトなどのデザインにおいては、コンピュータやデジタルファブリケーション機器を用いたものづくりが急速に普及しつつあります。2次元から3次元へのアプローチを考えてプランを立て、モデリングからレンダリングまで行いながら、3Dプリンターで出力するまでの一貫した流れを学びます。 -

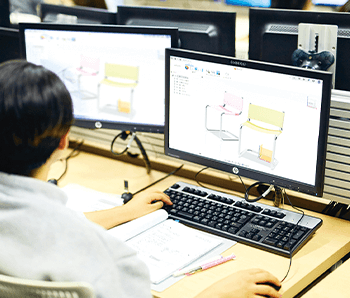

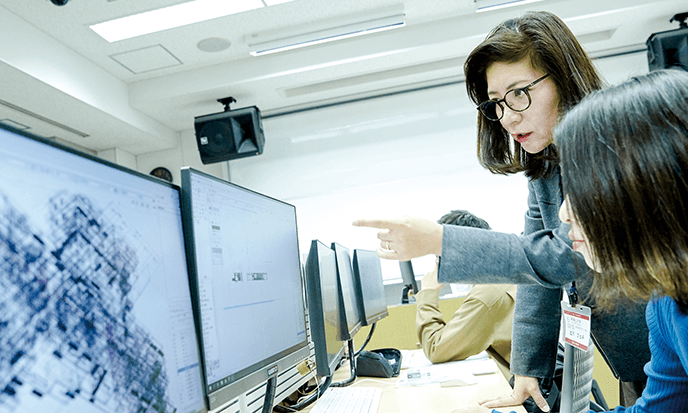

建築CAD実習

CCADの基本操作を理解し設計・製図技術の基礎を固める 建築設計に広く用いられている「CAD」の基本操作や特性とともに、設計・製図の基本的な知識を学びます。また、CADを用いた2次元・3次元の図面作成やプレゼンテーション用の3Dモデリングなどの方法を学ぶことで、実際の現場で求められる意匠計画および、CAD技能に関する実践的な技術の修得をめざします。

建築設計に広く用いられている「CAD」の基本操作や特性とともに、設計・製図の基本的な知識を学びます。また、CADを用いた2次元・3次元の図面作成やプレゼンテーション用の3Dモデリングなどの方法を学ぶことで、実際の現場で求められる意匠計画および、CAD技能に関する実践的な技術の修得をめざします。 -

ビジュアル

デザイン実習プロデザイナーでもある教員の指導のもと見る人の心を動かす作品に取り組む プロデザイナーとしても活躍する教員の指導のもと、IIIustrator®やPhotoshop®を使ったビジュアルデザインの課題に取り組みます。見る人の心を動かす、提案性にすぐれた作品を制作するために必要な、柔軟な発想力と適切な判断力、集中力を磨きます。外部のコンペティションに参加する機会も設けています。

プロデザイナーとしても活躍する教員の指導のもと、IIIustrator®やPhotoshop®を使ったビジュアルデザインの課題に取り組みます。見る人の心を動かす、提案性にすぐれた作品を制作するために必要な、柔軟な発想力と適切な判断力、集中力を磨きます。外部のコンペティションに参加する機会も設けています。

建築デザイン教育と未来像

建築からグラフィックまで、

幅広い分野から進路に合わせたデザインを学べる

幅広い分野から進路に合わせたデザインを学べる

建築デザインコース

- 建築士になる

- 建築士に必要な知識を身につけ生活者の視点からより良い生活空間の創造と維持に貢献する力を養います。

- 施工管理技士になる

- 建築施工のプロフェッショナルになるための知識を学びコミュニケーション能力や創造力・実践力を身につけます。

インテリアデザインコース

- インテリアデザイナーになる

- インテリア分野に必要な知識と技術を学び、豊かな表現力とセンスを磨きます。

- インテリアアドバイザーになる

- インテリア製品としての家具、照明器具などの製造や販売にかかわる職業に必要な能力を身につけます。

造形(プロダクトデザイン・ビジュアルデザイン)コース

- プロダクトデザイナーになる

- 家具やプロダクトの知識を学び、人々の生活に役立つ物、潤いを与える物を創造できる発想力を身につけます。

- グラフィックデザイナーになる

- 広告、パッケージ、エディトリアル(出版)、 Webなど、ビジュアルデザイン領域のデザイン力や知識を幅広く身につけます。

家庭科教諭コース

- 中学・高校の家庭科教諭になる

- 学科の学びの特色を生かしながら、中学・高校の家庭科の教諭免許を取得できる専門的知識・技術を身につけます。

-

いち早く建築士資格を

取得するための受験サポート設計実習の個別補習建築士の設計製図試験では、社会課題を設計で解決する計画力が問われます。本学科では1年次から課題解決型の設計実習を展開。さらに教員による個別対応補習を行い、きめ細かくサポートします。2年次までに受験指定科目を

修了できるカリキュラムほとんどの受験指定科目は1年次、2年次のうちに履修が可能。早い段階で積極的に単位を修得することで、3年次からは建築士の試験対策に集中することができ、「合格」に向け効率的に学べます。学内資格講座さらに知識を深め、「合格力」を高めるために、学内に一級および二級建築士試験受験者のためのエキスパートによる資格講座を開設。対策授業や実技指導、模試などの徹底サポートで確実に「合格」へ導きます。 -

建築CAD検定試験で

高い合格率を維持実社会から即戦力として求められる技能CADはコンピュータを使って図面を描く技術のこと。毎年夏に、(一社)全国建築CAD連盟が主催する「建築CAD検定試験(2級)」を学内で実施しています。毎年、全国平均をはるかに上回る合格率です。 2024年度は98.4%の合格率を達成しました。 -

これから社会で求められるデータサイエンスに対応

近年、建築・インテリア業界では、人々の暮らしや社会をより快適かつ持続可能なものにするため、「データサイエンス」を用いた事業が展開されています。それらのニーズに対応し、2023年度より「建築データサイエンス」教育をスタート。建築・デザイン分野と数理・データサイエンス分野を横断する人材を育成します。 -

-

データ処理と解析データサイエンスの入門編として、統計学の考え方と統計解析の手法を学び、情報処理能力を高めます。

-

空間データサイエンス演習建築にかかわるデータから、社会に役立つ情報を引き出すためのデータ分析手法を演習形式で身につけます。

-

空間AI基礎建築の空間設計の効率化に不可欠なICT・IoT・AIなどの最新技術を取り入れるための基礎的な手法を学びます。

-

デジタル測量従来の建築測量の基本知識をふまえ、新しいICTなどの技術を用いた測量を学修します。

-

実践的な取り組み

革新的な火災安全技術と

デザインを考えるコンペ

日本建築学会

居住空間

居住空間

デザイン学科

居住空間

居住空間デザイン学科

建築に関する高い専門性が求められる「技術部門」で入選

日本建築学会が主催する建築デザインコンペにおいて、本学科の在学生・卒業生・教員らを中心としたチームの提案が佳作に入選し、表彰されました。今年のテーマは「木材を活用した建築物・都市における革新的な火災安全技術とデザイン」で、学科のチームは奈良市中心部の「ならまち」に眠る水資源に注目し、それらを活用しながら町全体の防火性を高めつつ、より豊かな住環境を整備するデザインを提案しました。高い専門性が求められる「技術部門」で入選したこの提案は、東京で開催された建築学会の大会で展示されたほか、『建築雑誌』(学会誌)にも掲載されました。

デザインと知財を学ぶ知財ビジネスアイデアコンテスト

経済産業省

近畿経済産業局 居住空間

居住空間

デザイン学科

近畿経済産業局

居住空間

居住空間デザイン学科

デザインで社会課題を解決、近畿経済産業局長賞を受賞

プロダクトデザイン実習に参加している学生有志がグループを作り、経済産業省近畿経済産業局主催の令和6年「知財ビジネスアイデア学生コンテスト」に挑戦しました。このコンテストは、社会課題の解決をテーマに、学生の発想力や企画力を生かしながら知的財産について学び、新しいアイデアを提案することで、学生がビジネスの魅力や知的財産の重要性を実感すること、さらには、地域で産学連携が活性化されることをめざしています。昨年9月のエントリーからはじまり、予備審査、一次審査を通過し、最終審査会にてデザイン部門 近畿経済産業局長賞を受賞しました。

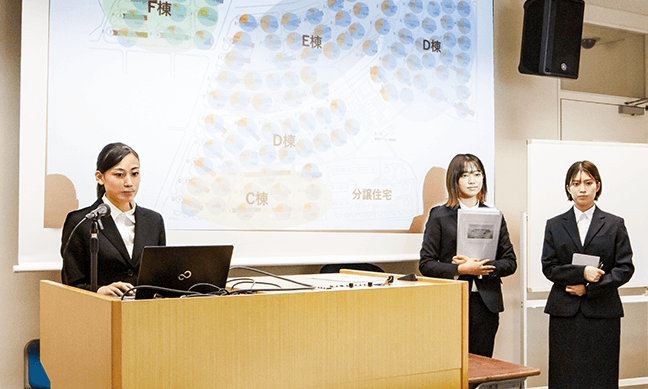

制作展・卒業研究展

授業で制作した成果物の発表の機会が豊富

1~3年次学内制作展

1~3年次の実習で制作した成果物は、「学内制作展」で一般にも公開し、翌年のモチベーションにつなげます。優秀な学生は表彰され、学外のコンテストに参加するチャンスもあります。

4年次4年間の学びの集大成(卒業研究展)

4年次には、卒業研究として論文・設計・制作の中から各自テーマを決めて研究に取り組み、「卒業研究展」で発表します。研究テーマは、建築・インテリアをはじめプロダクトデザイン、ビジュアルデザインなど自由に選択でき、作品集も刊行しています。優秀作品は各分野のコンテストに出品し、賞を受賞しています。

フィールドワーク

現場に触れる機会が豊富

建築施工現場の実際の施工の様子を見学するなど、授業で学んだ理論の理解を深めるため積極的にフィールドワークを実施しています。奈良の立地を生かし、歴史的に価値の高い建造物や美術工芸品も見学します。