2025年11月25日(火)

【日本文化学科】桜井市外山(とび)区と合同で「外山歴史講座~古文書からふるさとをみよう~」を開催しました

文学部日本文化学科では、地域連携等事業として桜井市外山(とび)区で保管されている近世・近代の古文書群(区有文書)を調査しています。調査は2025年6月から毎月1回、岡島永昌准教授と学生・院生がおこなってきました。現段階では、全体のおよそ半分の調査が終了しています。

11月23日(祝・日)、この調査によってわかってきたことなどを地域の方々に中間的にお知らせするため、帝塚山大学と外山区が主催して「外山歴史講座」を開催しました。桜井市外山区の宗像会館を会場に、桜井市民の方々など約70名が参加されました。

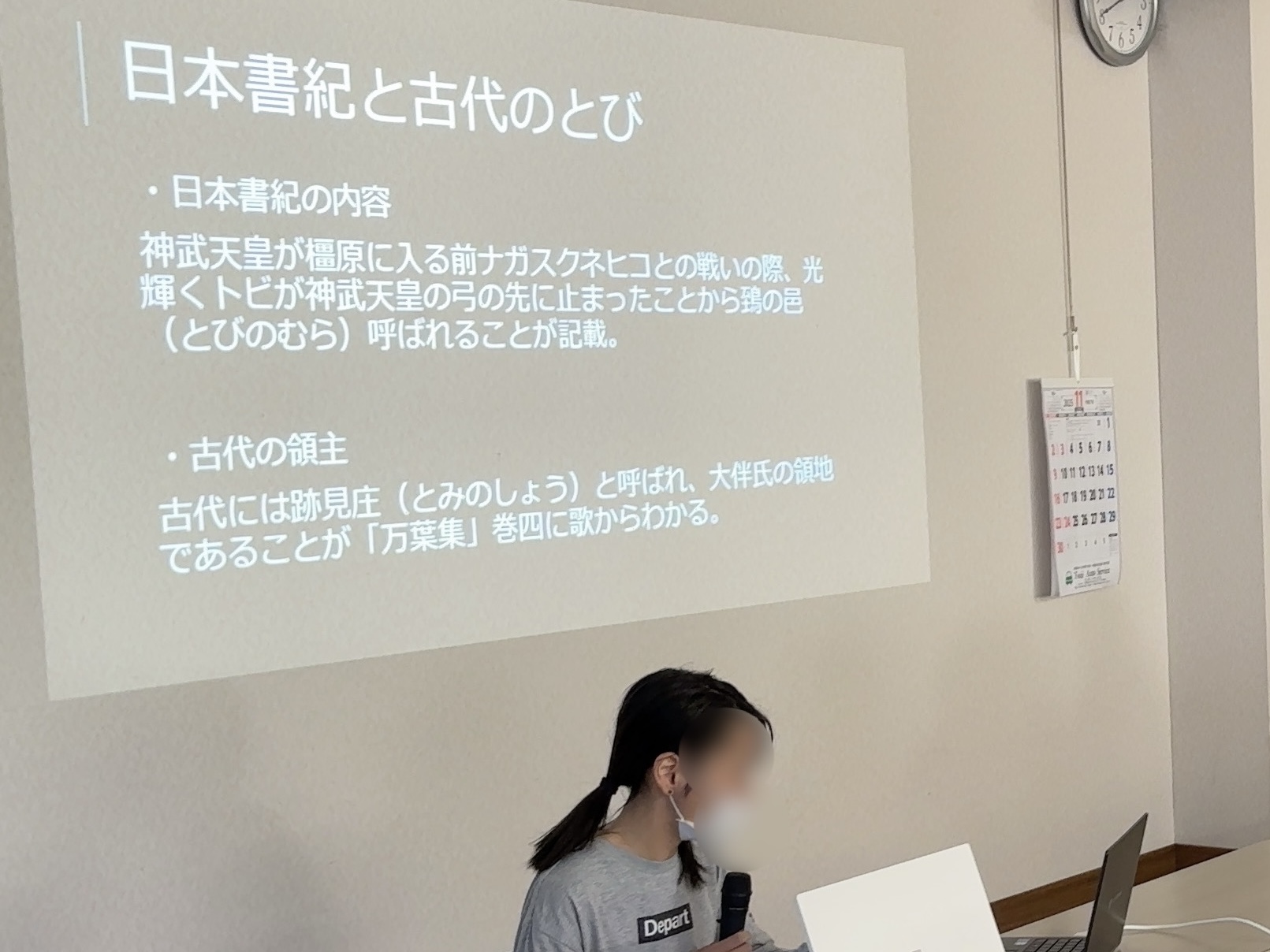

講座では、毎回調査に参加している日本文化学科の3年生と4年生も講師として、それぞれ「外山区有文書『嘉永七年御触書写帳』について」、「外山村の概要と大和・山城の藤堂藩領」と題して発表しました。また、岡島准教授は「外山区有文書の来歴―外山の古文書はどこから来たのか」と題して講話しました。

学生は授業以外で、しかも大勢の人前で発表するのは初めてのことで、かなり緊張した様子でしたが、関わってきた古文書調査の成果などをしっかりと紹介していました。地元中学生による「まぼろしの長谷鉄道―外山停留所」と題した発表もあり、とても有意義な時間となりました。

帝塚山大学が「近世文書プロジェクト」として取り組んでいる「古文書レスキュー」は、くずし字で書かれていて価値がわかりにくい古文書を、調査・整理することでその価値を伝え、所蔵者による自覚的な保存につなげていくことを目的にしています。今回の講座は、まさにその実践の場となりました。

今後も残り半分の調査を継続し、地域の古文書の価値を総体的に明らかにするとともに、外山区で生きた人びとの証しを残していけるようにしたいと思います。