文学部日本文化学科

奈良の地で「本物」の歴史や文学から得た教養は

人生を豊かに導く「羅針盤」となる

日本文化学科で身につけるのは、人生で必ず役立つ教養と深い見識、「読む」「考える」「書く」「伝える」という4つの力。古都奈良に所在することや附属博物館を備えていることなどを大きな利点に、「本物」の歴史や文学に触れながら好奇心を広げ、専門知識を高めます。夢中で学んだ先には、豊かな教養を生かせる教員や学芸員、公務員をはじめとするさまざまな道で活躍する未来が待っています。

News

-

2026年2月21日(土)

【日本文化学科・1年生】学外実習で大和郡山の城下町を歩きました

-

2026年2月18日(水)

【日本文化学科・1年生】学外実習で「密やかな美 小村雪岱のすべて」展を見学しました

-

2026年2月17日(火)

【日本文化学科・1年生】学外実習で王寺町の文化財を訪ね歩きました

日本文化学科でこう学ぶ

本物に触れ、感性を磨き、

専門性の高い職業人へ

専門性の高い職業人へ

-

学びから興味を探り

目標と進路につなげる歴史や文化財、文学の広い分野から履修して興味を探り、3年次以降は目標と進路に合わせて学びを深めます。 -

「本物」に触れながら

学びを発展著名作家による指導など「本物」に触れる体験や学外との連携によるプロジェクト型学習で学びを実践的に発展させます。 -

フィールドワークを通じ

活躍できる人材にフィールドワークで培った協働力やコミュニケーション力、授業で得た教養と表現力を幅広い分野で生かせる人材を育成。 -

学芸員や教員をめざし

専門分野を探究専門分野の探究で得られる高度な知識は、学芸員や教員をめざす学生の強みに。大学院で学びを深めることも可能です。

なにを学ぶ?

自分らしく学び、

自分らしい未来を実現する

自分らしい未来を実現する

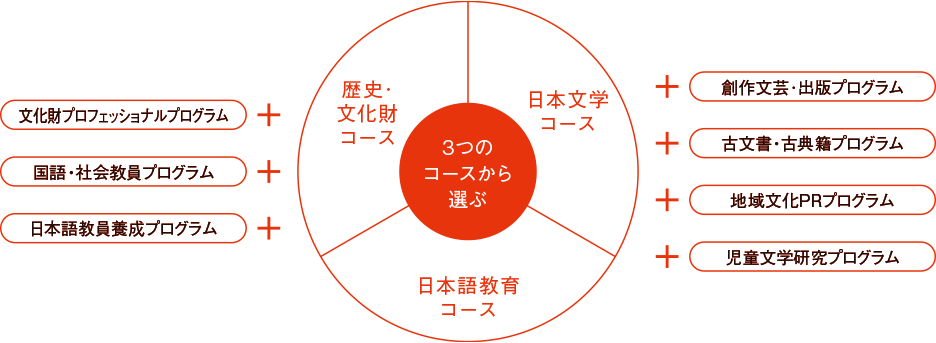

3つのコース(全員が選択)を選び6つのプログラム(希望者が選択)を組み合わせてキャリアにつなげる

コース

3つのコースで

興味ある分野を学び、

専門性を深める

興味ある分野を学び、

専門性を深める

(全員が選択)

-

文化財・文化遺産コース

文化財を未来に継承する。

考古学・美術史などさまざまな観点から、文化的活動によって生み出された有形、無形の文化財・文化遺産の歴史を継承する方法を学びます。主な分野考古学・美術史・民俗学・地域文化めざせる未来- ●文化財にかかわる専門職(博物館の学芸員など)

- ●中学校の社会の教員/高校の地理歴史の教員

- ●大学院に進学 など

-

日本史コース

歴史の新事実を解き明かす。

貴族や武士、庶民らが残した古文書や日記を読み、古代・中世・近世の社会の仕組みや歴史上の人物・事件に関する新事実を解き明かします。主な分野古代史・中世史・近世史めざせる未来- ●文化財にかかわる専門職(博物館の学芸員など)

- ●中学校の社会の教員/高校の地理歴史の教員

- ●大学院に進学 など

-

日本語・日本文学コース

文学作品を分析して読み解く。

古典文学や演劇、近現代文学など、文学作品について調査・分析し、読み解きます。また、日本語の個性を知り、その特徴を再発見します。主な分野日本語学・古典文学・演劇・近現代文学めざせる未来- ●中学校の国語の教員/高校の国語の教員

- ●図書館司書

- ●出版社の編集者、ライター、書店員 など

選べるプログラム

-

文化財プロフェッショナルプログラム

博物館学芸員や文化財担当公務員をめざす人、文化財に興味のある人が対象です。多様な文化財に触れ特色や背景、調べ方・考え方などを学修。授業科目等「博物館概論」「博物館実習」「考古学実習」「美術史実習」「民俗学実習」 など資 格学芸員

博物館学芸員や文化財担当公務員をめざす人、文化財に興味のある人が対象です。多様な文化財に触れ特色や背景、調べ方・考え方などを学修。授業科目等「博物館概論」「博物館実習」「考古学実習」「美術史実習」「民俗学実習」 など資 格学芸員中学校・高等学校国語・社会教員プログラム

中学校・高等学校の「国語」「社会」「地理歴史」の先生をめざす人のためのプログラム。「教師塾」などを利用し希望者を支援します。授業科目等「教科教育法」「教育実習」「日本史研究」「日本文学研究」 など資 格高等学校教諭一種免許状(国語・地理歴史)、中学校教諭一種免許状(国語・社会)

中学校・高等学校の「国語」「社会」「地理歴史」の先生をめざす人のためのプログラム。「教師塾」などを利用し希望者を支援します。授業科目等「教科教育法」「教育実習」「日本史研究」「日本文学研究」 など資 格高等学校教諭一種免許状(国語・地理歴史)、中学校教諭一種免許状(国語・社会)奈良観光プログラム

観光関連の仕事に就きたい人のためのプログラムです。国際観光都市・奈良の地の利を生かし、観光現場に関するさまざまな専門知識・スキルを身につけていきます。授業科目等特殊講義「奈良観光入門」(仮称)「地域文化A(フィールドワーク入門)」「地域文化C(地域と観光)」「地域文化特講」

観光関連の仕事に就きたい人のためのプログラムです。国際観光都市・奈良の地の利を生かし、観光現場に関するさまざまな専門知識・スキルを身につけていきます。授業科目等特殊講義「奈良観光入門」(仮称)「地域文化A(フィールドワーク入門)」「地域文化C(地域と観光)」「地域文化特講」 -

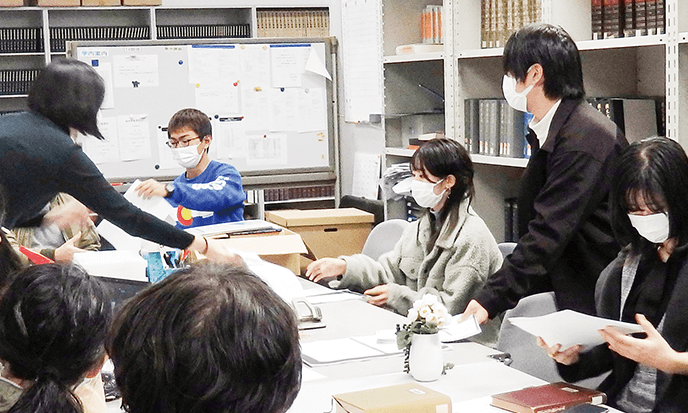

古文書・古典籍プログラム

古文書や古典籍に親しみ、より深く学びたい人のためのプログラムです。実物に触れながら、くずし字の読み方や文献の調査方法などを修得します。授業科目等「古文書実習」「日本文学研究」「古代史」「中世史」「近世史」「日本文学史(中世・近世文学)」「日本文学特講」 など

古文書や古典籍に親しみ、より深く学びたい人のためのプログラムです。実物に触れながら、くずし字の読み方や文献の調査方法などを修得します。授業科目等「古文書実習」「日本文学研究」「古代史」「中世史」「近世史」「日本文学史(中世・近世文学)」「日本文学特講」 など創作文芸・出版プログラム

小説を執筆・発表したり、書籍・雑誌の編集作業を行ったりして実践的に学びます。小説を書きたい人、出版業界への就職を希望する学生に。授業科目等「日本文学特講(近現代文学)」「文章表現実習」特殊講義「創作を学ぶ」特殊講義「創作文芸・出版」「日本文学史(近現代文学)」 など

小説を執筆・発表したり、書籍・雑誌の編集作業を行ったりして実践的に学びます。小説を書きたい人、出版業界への就職を希望する学生に。授業科目等「日本文学特講(近現代文学)」「文章表現実習」特殊講義「創作を学ぶ」特殊講義「創作文芸・出版」「日本文学史(近現代文学)」 など児童文学研究プログラム

児童文学のルーツや歴史、表現、創作法など多角的な視点から児童文学の魅力に迫ります。授業科目等特殊講義「児童文学を学ぶ」「日本文学特講(童話・児童文学)」「児童サービス論」 など

児童文学のルーツや歴史、表現、創作法など多角的な視点から児童文学の魅力に迫ります。授業科目等特殊講義「児童文学を学ぶ」「日本文学特講(童話・児童文学)」「児童サービス論」 など

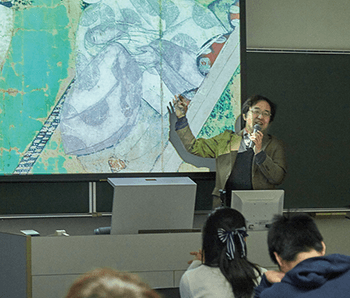

学びPickUp 歴史や文学がぐっと面白くなる学び

-

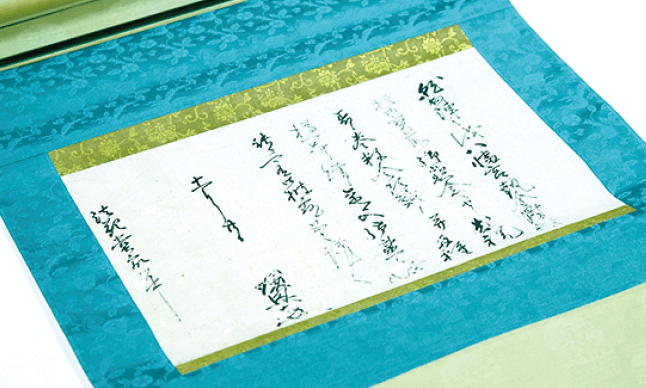

古文書実習A/B

貴重な古文書に触れながら日本および地域の歴史・文化を理解する 本学所蔵の鎌倉時代から江戸時代までの古文書を用いて、くずし字の読解や古文書調査の方法を実践的に学びます。各地の寺社や貴族・武士の家に伝わった古文書を調査した経験のある教員が、文化財としての古文書の意義についても解説。実際に古文書を読み解きながら、過去の人々の暮らしや地域の歴史・文化への理解を深めます。

本学所蔵の鎌倉時代から江戸時代までの古文書を用いて、くずし字の読解や古文書調査の方法を実践的に学びます。各地の寺社や貴族・武士の家に伝わった古文書を調査した経験のある教員が、文化財としての古文書の意義についても解説。実際に古文書を読み解きながら、過去の人々の暮らしや地域の歴史・文化への理解を深めます。 -

特殊講義

(創作文芸・出版A/B)ゲストスピーカーの作家や編集者の

指導を受けながら文芸の冊子を制作する 文芸作品の読書会を実施して、創作方法や表現について分析しながら、自身でも創作に取り組み、相互に作品を読んで講評し、グループで企画から創作・編集までを分担して、冊子を制作します。ゲストスピーカーとして作家や編集者を迎え、直接指導を受ける貴重な機会を通じて創作文芸の本質や出版業界への理解を深めます。

文芸作品の読書会を実施して、創作方法や表現について分析しながら、自身でも創作に取り組み、相互に作品を読んで講評し、グループで企画から創作・編集までを分担して、冊子を制作します。ゲストスピーカーとして作家や編集者を迎え、直接指導を受ける貴重な機会を通じて創作文芸の本質や出版業界への理解を深めます。 -

特殊講義

(文学部の学びと将来設計)優良企業の人事担当者をゲストスピーカーに招き将来に向けた職業意識を養う 社会で求められる知識や技能とは何か?文学部の学びは実社会でどのように生かせるのか?言葉や文章を操る読み書きの技術や、文化・歴史に関する教養が将来、大きな力になることを知るために、優良企業で働く方々をゲストスピーカーに招き、業界や企業のあり方についてお話をうかがい、将来に向けての職業意識を養います。

社会で求められる知識や技能とは何か?文学部の学びは実社会でどのように生かせるのか?言葉や文章を操る読み書きの技術や、文化・歴史に関する教養が将来、大きな力になることを知るために、優良企業で働く方々をゲストスピーカーに招き、業界や企業のあり方についてお話をうかがい、将来に向けての職業意識を養います。 -

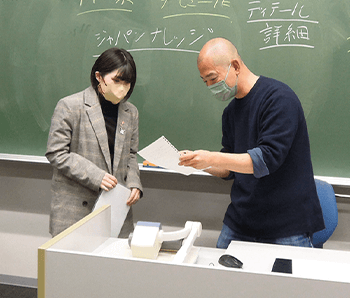

博物館実習

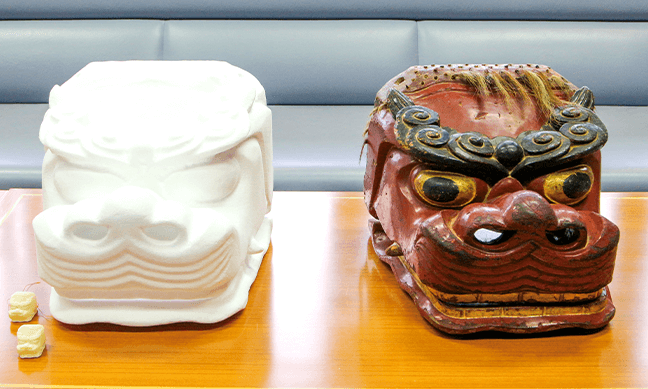

学芸員の実際の業務を学内の博物館で体験 学内に博物館がある本学のメリットを生かし、学芸員資格の取得に必要な博物館実習を学内で実施します。実習を通じて、学芸員に求められる史資料の取り扱いに関する技術を修得し、実際の学芸員の業務を具体的に学びます。博物館・美術館の役割や意義についての理解も深め、学芸員を職業とするうえで必要な心構えや態度を学びます。

学内に博物館がある本学のメリットを生かし、学芸員資格の取得に必要な博物館実習を学内で実施します。実習を通じて、学芸員に求められる史資料の取り扱いに関する技術を修得し、実際の学芸員の業務を具体的に学びます。博物館・美術館の役割や意義についての理解も深め、学芸員を職業とするうえで必要な心構えや態度を学びます。

特色ある取り組み

-

1年次から多くの学外実習を経験

1年次に40回以上の「学外実習」を実施し、学生が選んで参加します。世界遺産や文化財、国宝の宝庫である地元・奈良はもちろん、京都や大阪の史跡や美術館、博物館での展覧会などへも訪れます。さまざまな文化遺産や神社仏閣を自身の目で確かめ、すばらしさを肌で感じることが、自分自身が究めたいテーマとの出合いにつながります。学外実習先の例奈良国立博物館(正倉院展など)/平城宮跡/飛鳥の遺跡/法隆寺/薬師寺/唐招提寺/東大寺/春日若宮おん祭/歌舞伎・文楽鑑賞 など多数 -

4年間の学びの集大成である「卒業研究」

4年次からスタートする「卒業研究」。ゼミナールで関心のあるテーマについて、担当教員の指導のもと研究を進めます。学科で培われた専門的な知識のほか、調査力や論理的思考力、分析力、文章力などの「アカデミック・スキル」を駆使し、4年間の学びの集大成として12,000字におよぶ卒業論文を完成させます。「卒業研究」を通じて身につけた力は、社会で活躍するための確かな基盤となります。卒業研究テーマ菅原道真と怨霊/太平記における刀剣の描写について/法隆寺式軒瓦の研究/鑑真和上坐像に関する一試論/中世女性の地位と仕事内容/奈良の葬送儀礼と盆行事/ジェンダー表現と社会のかかわり など

実践的な学び

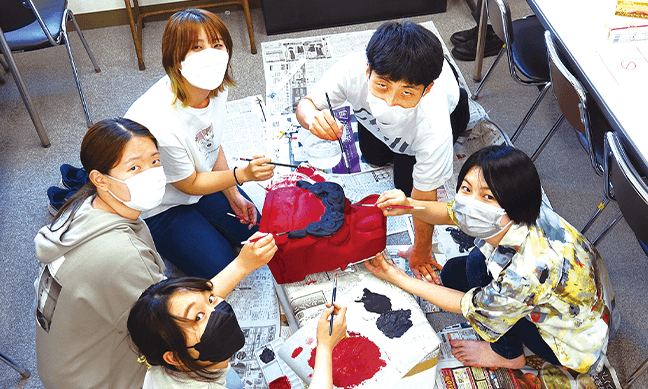

當麻寺プロジェクト

當麻寺(葛城市)

日本文化学科

日本文化学科

日本文化学科

日本文化学科

「本物の歴史」に触れ、歴史や文化への興味と見識を深めていく

本プロジェクトは日本文化学科と當麻寺護念院(葛城市)の連携のもと、當麻寺の歴史・文化遺産の魅力をさまざまな形で発信することを目的にスタートしました。

国指定重要無形民俗文化財「聖衆来迎練供養会式」のポスターやリーフレットを作成したほか、2024年4月14日の練供養の当日には、1日限定の観光案内所を設置し、拝観場所の案内などを行いました。

また、ボランティア班の学生たちは、事前練習を重ねてきた菩薩装束の着付けや面・光背の装着をサポート。1000年続く伝統行事の現場で、本物の歴史・文化遺産に触れました。文学部では、奈良という立地を生かした「本物の歴史」に触れる取り組みを通じ、学生たちの好奇心の対象を広げながら教養や見識を深め、より高い専門知識を身につけていく機会を提供しています。

国指定重要無形民俗文化財「聖衆来迎練供養会式」のポスターやリーフレットを作成したほか、2024年4月14日の練供養の当日には、1日限定の観光案内所を設置し、拝観場所の案内などを行いました。

また、ボランティア班の学生たちは、事前練習を重ねてきた菩薩装束の着付けや面・光背の装着をサポート。1000年続く伝統行事の現場で、本物の歴史・文化遺産に触れました。文学部では、奈良という立地を生かした「本物の歴史」に触れる取り組みを通じ、学生たちの好奇心の対象を広げながら教養や見識を深め、より高い専門知識を身につけていく機会を提供しています。

観光案内所では、学生が作成した練供養のリーフレットを配布しただけでなく、観光客の求めに応じ、練供養の見どころや歴史的背景などもわかりやすく解説しました。